【保存版】肩甲骨に付着する筋肉と作用|肩甲骨はがしとヘッドマッサージ

今回のテーマは「肩甲骨に付着する筋肉」とその作用についてです。

リラクゼーションサロン業界において「肩甲骨はがし」は、すでに定番メニューのひとつとして確立され、多くのお客様にご好評をいただいております。

特に、ヘッドマッサージ専門店にとって、肩甲骨まわりへのアプローチは非常に相性のよい手技といえるでしょう。

肩甲骨には、首や背中、腕に連動する多くの筋肉が付着しており、その構造や作用を理解することで、より的確な施術が可能となります。

本記事では、ヘッドマッサージ資格講座の卒業生をはじめ、サロンで活躍される現役セラピストの皆さまに向けて、肩甲骨に付着する筋肉の特徴や相乗効果について、保存版として整理いたしました。

「頭が重い」「首や肩がつらい」といったお悩みに対し、肩甲骨アプローチを組み合わせることで、より深いケアが実現できるようになります。

ぜひ日々の施術のヒントとしてご活用いただき、施術の幅と専門性を高めていきましょう!

※執筆者は医師ではなく、スクール講師として一般的な健康管理に役立つ情報を発信しております。現時点で科学的に証明されてないものもあるため、医学的な診断や治療は医療機関等の専門家への指導を受けてください。

肩甲骨に付着する筋肉の特徴と作用

「肩甲骨はがし」と「ヘッドマッサージ」のセットメニューは、肩こり・首こり・猫背・頭の重だるさ(頭重感)・浅い呼吸など、幅広いお悩みに対応できる人気の相乗効果メニューです。

以下に、肩甲骨に付着する筋肉の特長や作用、そしてヘッドセラピストとして知っておきたい基礎知識をわかりやすく保存版としてまとめました。

1. 僧帽筋(そうぼうきん)

- 特徴:後頭部〜背中に広がる大きな筋肉。

- 作用:肩甲骨の挙上・内転・下制・上方回旋。

僧帽筋は、肩こりの原因になりやすいことから「肩こり筋」ともよばれています。

特に中部から上部にかけては、デスクワークによる疲労(VDT症候群。スマホ病)と関係が深く、ヘッドマッサージの施術時にはしっかりほぐしたい筋肉です。

また、下部僧帽筋は背中に位置するため、頑固な肩こりやそれに伴う緊張型頭痛を訴える方には、肩甲骨はがしに加えて、筋膜の繋がり(浅層バックライン)を考えた施術テクニックや背中の揉みほぐしを組み合わせることが推奨されます。

2. 三角筋(さんかくきん)

- 特徴:肩の丸みをつくる筋肉。肩甲骨の肩峰に付着。

- 作用:肩関節の外転・屈曲・伸展。

三角筋は、僧帽筋や肩甲挙筋など周囲の筋肉と連動して働いており、これらの筋連鎖(または筋膜の繋がり)のバランスが崩れると、首や肩甲骨まわりの筋肉にまで緊張が広がることがあります。

中でも前部線維は、猫背や巻き肩といった姿勢の維持によって緊張しやすく、首まわりのだるさや”こり感”の原因になりやすい部位です。

その結果、僧帽筋上部や肩甲挙筋の過緊張を引き起こし、頭の重だるさや後頭部の痛みにつながることもあります。

また、腕を長時間上げた姿勢(肘が宙に浮いた状態)が続くと、三角筋は酷使され、肩の外側から上腕外側にかけての重だるさや疲労が溜まりやすくなります。

そのため、肩甲骨はがしやヘッドマッサージと合わせて、筋膜アームライン(腕の筋膜の繋がり)への施術も同時に行うことが効果的です。

3. 広背筋(こうはいきん)

- 特徴:背中の下部〜上腕骨に付着し、肩甲骨下角付近にも関与。

- 作用:肩関節の伸展・内転・内旋。

広背筋は「背中の筋肉」というイメージが強いですが、実は肩こり・首こり・緊張型頭痛の隠れた原因筋にもなり得ます。

特に腕の疲労や姿勢不良、呼吸の浅さと関係が深く、セラピストが見落としがちなポイントです。

例えば、デスクワークや家事などで腕を体の前で長時間固定するような動作が続くと、広背筋は収縮した状態になり、肩甲骨の動きが制限されやすくなります。

その結果、僧帽筋や菱形筋といった肩甲骨を支える筋肉に負担がかかりやすくなるため、肩まわりの緊張(こり)が高まる可能性があります。

また、広背筋は姿勢の維持や体幹の安定にも関わる筋肉です。

猫背や前かがみの姿勢が続くと、広背筋が緊張し、肩甲骨が外側に広がって下がる傾向がみられます。

その影響で、首の後ろ側の筋肉(僧帽筋上部や後頭筋、肩甲挙筋など)や頭皮にもこりが波及するため、頭が重いなど違和感が広がると考えられます。

さらに、広背筋の過緊張が肩甲骨の頑固なこりを助長し、頭の付け根から後頭部にかけての血流やリンパの流れが滞るような状態になると、頭が重く感じるだけではなく頭皮の状態が低下し、薄毛や抜け毛を招く可能性もあります。

加えて、広背筋は呼吸を補助する役割も担っているため、ヘッドマッサージをご利用のお客様にも多い、自律神経の乱れによって呼吸が浅くなっている方にもケアしたい部位です。

4. 肩甲下筋(けんこうかきん)

- 特徴:肩甲骨の前面(肋骨側)に位置する。

- 作用:肩関節の内旋・安定化。

肩甲下筋は、肩甲骨と肋骨の間に位置する深層の筋肉(インナーマッスル)であり、セラピストが直接指でほぐすことが難しい筋肉です。

そのため、この筋肉にアプローチする際には、肩甲骨を引きはがすように動かす「肩甲骨はがし」が有効とされています。

肩甲下筋は、日常生活の中で意識されにくい筋肉ですが、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、片側だけに荷物を持つ習慣などで、腕を前方に固定した姿勢が続くと緊張(こり・こわばり)しやすくなる傾向があります。

このような状態が続くと、肩が内側に巻き込まれ(内旋)、巻き肩や猫背といった姿勢の崩れを助長することもあります。

姿勢の乱れは、首や肩まわりの筋肉にまで影響を及ぼし、肩や首のこわばり、頭の重だるさなどの不快感につながることも考えられます。

また、肩甲下筋は、肩の安定性を保つ「ローテーターカフ(回旋筋腱板)」の一部としても知られており、この筋肉の動きが低下すると肩関節の可動域が制限され、上背部の血流や筋肉のバランスにも影響を及ぼすことがあります。

結果として、ヘッドマッサージ専門店のお客様に多くみられる緊張型頭痛など、頭部の不快感に繋がる恐れがあります。

ヘッドマッサージの施術においても、肩まわりに強いこわばりを感じている方には、肩甲下筋を含めた肩甲骨まわりの可動性を高めるアプローチ「肩甲骨はがし」が役立つことがあります。

5. 棘上筋(きょくじょうきん)

- 特徴:肩甲骨上部の棘上窩から起こる。

- 作用:肩関節の外転(最初の15°)。

棘上筋は、肩甲骨の上部(棘上窩)から上腕骨の上端に向かって伸びる筋肉で、主に腕を横に上げる動作(肩関節の外転)の際に働きます。

日常的に腕を持ち上げる、または肩をすくめるような動作を繰り返すと、この筋肉に負担がかかりやすくなります。

肩が前に出て、腕がやや持ち上がった状態が続く姿勢では、棘上筋がこりやすく、肩や首まわりに重だるさを感じる原因となる場合があります。

また、棘上筋が硬くなると、肩関節の動きが制限されることもあり、肩まわりの違和感や可動域の低下に繋がります。

姿勢の崩れや血行不良により、首や肩、後頭部に影響が波及することもあり、頭皮のこりを感じる方もいます。

ヘッドマッサージの施術においても「頭が重い」「肩がこる」といった訴えのある方には、棘上筋を含めた肩まわり全体の緊張を整えるアプローチが役立つ場合があります。

6. 棘下筋(きょくかきん)

- 特徴:肩甲骨の後面、棘下窩に存在。

- 作用:肩関節の外旋・安定化。

棘下筋は、肩甲骨の後面に位置し、上腕骨の後方へ向かって付着するインナーマッスルのひとつです。

主な働きは、肩関節の外旋(腕を外側にひねる動き)と安定化であり、肩の動作を支える「ローテーターカフ(回旋筋腱板)」の一部でもあります。

この筋肉は、無意識のうちに負荷がかかりやすい部位であり、VDT作業などで同じ姿勢を長く続けることによって、知らず知らずのうちに緊張が蓄積します。

特に、肩が内側に巻き込んだ「巻き肩」が続くと、棘下筋が引き伸ばされつつ緊張状態になるため、肩甲骨の動きが制限され、肩こりや首のこわばりを感じる方もいます。

ヘッドマッサージの施術の前に巻き肩(猫背の状態)や棘下筋を含む肩甲骨まわりの筋肉に柔軟性をもたせることが、施術効果を高めるポイントとなります。

7. 小円筋(しょうえんきん)

- 特徴:肩甲骨の外側縁に沿って走る小さな筋。

- 作用:肩関節の外旋・内転。

ローテーターカフ(回旋筋腱板)」の一部でもある小円筋は、肩甲骨の外側縁から上腕骨後方に付着する小さなインナーマッスルで、肩関節の外旋と安定化を担い、棘下筋と連動します。

肩が内巻きになった姿勢が続くと引き伸ばされつつ緊張が蓄積し、可動域の低下や肩まわりのこわばりにつながることがあります。

この緊張は周辺筋へも波及し、肩こりや首の張り、頭の重さを感じる一因となる場合があります。

ヘッドマッサージや整体では、首や後頭部の施術前に肩甲骨外側〜肩後面の柔軟性を高めることで全体の緩みが得られやすくなります。

肩甲骨はがしや腕のやさしい外旋ストレッチが有効ですが、筋肉が小さく刺激に敏感なため、温めながら緩めることも推奨されます。

8. 大円筋(だいえんきん)

• 特徴:肩甲骨下角から上腕骨へ。

• 作用:肩関節の内旋・伸展・内転。

大円筋は、肩甲骨の下角から上腕骨の前方内側に付着する比較的大きな筋肉で、肩関節の内旋・伸展・内転を担います。

広背筋と動きが似ており、協調して働くことが多いのが特徴です。

また、広背筋と同様に上腕骨の前面に付着するため、肩甲骨の動きだけでなく、腕の動作にも深く関わります。

大円筋がこりやすい状況は、荷物を長時間抱える動作、パソコン作業などで腕を前に出した姿勢を続けること、投球や水泳のクロールといったスポーツ動作が挙げられます。

この筋肉が硬くなると、肩甲骨の可動性が低下し、僧帽筋や肩甲挙筋など首や肩まわりの筋肉にまで緊張が波及する場合があります。

その結果、肩こりや首の張り、頭の重さを感じやすくなります。

9. 肩甲挙筋(けんこうきょきん)

- 特徴:肩甲骨の上角〜頸椎に付着。

- 作用:肩甲骨の挙上・下方回旋。

肩甲挙筋は、その名前の通り「肩甲骨を引き上げる」働きを持つ筋肉です。

頚椎(第1〜第4)から肩甲骨の上角および内側縁の上部に付着し、首の側面から斜め後方に走行する、首と肩をつなぐ重要な深層筋のひとつです。

多くの方にこの部位には、いわゆる「ゴリゴリ」とした筋硬結(こりのかたまり)が見られ、慢性的なこわばりを感じやすい傾向があります。

この筋肉が硬くなることで、肩甲骨の動きが制限されるだけでなく、首の回旋や側屈(横に倒す動き)にも影響を与えるため、首の付け根の張り感や肩の重だるさ、さらには頭の重さ、頭皮のこりにつながることもあります。

こうした理由から、当スクールのヘッドマッサージ資格講座では、肩甲挙筋を伸ばすストレッチを実技に取り入れ、施術者の理解を深めています。

また、ヘッドマッサージ専門店に多い自律神経の不調がある方の中には、ストレスにより無意識に肩をすくめる癖がある方も少なくありません。

そういった方には、肩甲挙筋の揉みほぐしやストレッチ、肩甲骨はがしなどを組み合わせたメニューがおすすめです。

施術を通じて、心身の緊張をやわらげ、リラックス感を高められるよう心がけましょう。

10. 大菱形筋(だいりょうけいきん)

- 特徴:肩甲骨内側縁(下部)に付着。

- 作用:肩甲骨の内転・挙上・下方回旋。

大菱形筋は、胸椎(第1~第4)から肩甲骨の内側縁の下部に向かって走る筋肉で、肩甲骨を内側に引き寄せる(内転)働きを持っています。

小菱形筋の下に位置し、僧帽筋の深層にあるため、日常生活ではあまり意識されませんが、姿勢の維持や肩甲骨の安定にとって非常に重要な筋肉です。

大菱形筋は、猫背や巻き肩の姿勢が続くと引き伸ばされて緊張しやすくなり、肩甲骨の動きが制限されたり、背中や肩の深部に張りやすさを感じる要因となることがあります。

この筋肉が硬くなると、代償的に首や肩周辺の筋肉(僧帽筋・肩甲挙筋など)に負担がかかり、肩や首のこり、頭重感が生じるケースもあります。

ヘッドマッサージのお客様が「肩甲骨の内側がいつも張っている」「背中に違和感がある」と訴える場合は、肩甲骨はがしをして大菱形筋のこわばりを取り除くことがヘッドマッサージ後に感じる施術効果の持続につながります。

11. 小菱形筋(しょうりょうけいきん)

- 特徴:大菱形筋の上にある。

- 作用:大菱形筋と同様の作用。

小菱形筋は、第6〜第7頚椎から肩甲骨の内側縁の上部に向かって走行する小さなインナーマッスルで、大菱形筋の上に位置しています。

主な働きは、肩甲骨を内側に引き寄せる(内転)ことや、肩甲骨をやや上に引き上げる動きのサポートです。

僧帽筋の深層にあり、肩甲骨の安定性や美しい姿勢の維持において重要な役割を果たします。

猫背や巻き肩といった姿勢が続くと、小菱形筋は引き伸ばされ、徐々に緊張やこわばりが蓄積しやすくなります。

この筋肉が硬くなると、肩甲骨が外側に開き、首や肩まわりの筋肉が代償的に過緊張しやすくなり、首の動きの制限や肩まわりの違和感、後頭部の重だるさ、さらには頭皮のこりを感じる方もいます。

ヘッドマッサージ資格講座では、必ずアプローチする部位ですが、施術効果を高めるために「肩甲骨はがし」を組み合わせることが推奨されます。

こうしたアプローチは、肩や首の血流を促し、頭皮だけでなく脳への血流サポートにもつながる可能性があります。

なお、小菱形筋は呼吸に直接関わる筋肉ではありませんが、呼吸が浅くなっている方にもおすすめの深層筋です。

小菱形筋の緊張をゆるめることで、胸郭の動きや姿勢の改善が期待できることもあります。

12. 上腕二頭筋(じょうわんにとうきん)

- 特徴:長頭が肩甲骨の関節上結節、短頭が烏口突起に付着。

- 作用:肘関節の屈曲・前腕の回外、肩関節の屈曲。

上腕二頭筋は「力こぶ」をつくる筋肉で、上腕の前面に位置し、肘関節をまたいで前腕部の橈骨に付着しています。

主な働きは、肘の屈曲(曲げる動き)と前腕の回外(手のひらを上に向ける動き)です。

過度に使われたり、収縮状態が長時間続くことで、上腕二頭筋が疲労し、肩や首の付け根に違和感を感じるケースがあります。

特に長頭は、肩甲骨と肩関節にまたがって付着しているため、筋肉がこわばると肩の前方を引っ張るようなテンションがかかり、巻き肩の姿勢や肩関節の不安定感を助長する可能性があります。

その結果、首や肩甲骨周辺に代償的な緊張が起こり、肩こりや首まわりの張り、頭の重だるさにつながることがあります。

ヘッドマッサージのお客様で腕の疲労が強い方は、肩こりや頭重(緊張型頭痛)の原因が“腕にある”ことも珍しくありません。

筋膜的には「スーパーフィシャル・フロントライン」に含まれ、胸・腹部・骨盤までつながる前面の筋膜ラインの一部となります。

13. 上腕三頭筋(じょうわんさんとうきん)

- 特徴:肩甲骨の関節下結節に起始。

- 作用:肘関節の伸展、肩関節の伸展・内転。

上腕三頭筋は、上腕の後面に位置する筋肉で、3つの筋頭(長頭・外側頭・内側頭)から構成されています。

その中でも長頭は、肩甲骨の関節下結節から始まり、肘関節をまたいで尺骨(肘の骨)に付着しています。

主な働きは、肘の伸展(腕を伸ばす)ですが、長頭は肩関節の伸展や内転にも関与します。

このように、肩関節と肘関節の両方に関係するため、日常生活で頻繁に使われ、疲労しやすい筋肉です。

この筋肉が硬くなると、肩関節の動きに制限が出やすくなるほか、肩甲骨の動きにも影響が及びます。

結果として上腕三頭筋(長頭)の緊張は、肩甲骨まわりの筋肉(僧帽筋・菱形筋など)や首・頭部の筋緊張へと波及します。

肩や首、頭の疲れを訴える方にとって、上腕の後面にあるこの筋肉が意外な原因となっているケースも少なくありません。

特に、腕を酷使する仕事やデスクワーク(VDT作業)が多い方には、肩甲骨〜上腕〜前腕〜手までの筋膜の繋がり(アームライン)を意識した揉みほぐしやストレッチメニューとヘッドマッサージを組み合わせることが効果的と考えらます。

14. 烏口腕筋(うこうわんきん)

- 特徴:烏口突起から上腕骨へ。

- 作用:肩関節の屈曲・内転。

烏口腕筋は、肩甲骨の前側にある「烏口突起(うこうとっき)」から始まり、上腕骨の内側(中央部)に付着する細長い筋肉です。

主に、肩関節の屈曲(腕を前に上げる)と内転(体の中心に近づける)をサポートする筋肉で、日常動作では、物を持ち上げる・手を前に出す・引き寄せるといった動きで働きます。

同じ姿勢が長時間続くと、烏口腕筋は収縮した状態で働き続けることになり、巻き肩や猫背など姿勢の乱れを引き起こす一因になることがあります。

また、烏口腕筋は、上腕二頭筋(短頭)・小胸筋とともに「烏口突起」に付着する筋肉群のひとつで、肩前部を緩めることで姿勢改善・胸部の開放・肩甲骨の可動性向上が期待できます。

当スクールのヘッドマッサージ資格講座では、デコルテの施術の際にアプローチします。

さらに効果を高めるには、腕の内側ラインの筋膜フロントラインを意識したほぐしやストレッチ、軽い牽引が有効と考えられます。

15. 小胸筋(しょうきょうきん)

- 特徴:第3〜5肋骨→烏口突起。

- 作用:肩甲骨の下制・前傾。

小胸筋は、肋骨の第3〜5肋骨から肩甲骨の烏口突起に向かって走行する小さなインナーマッスルです。

主な働きは、肩甲骨を前下方へ引く(下制・前傾)ことで、腕を前に伸ばしたり、重い荷物を持つ動作で働きます。

小胸筋が硬くなると「肩甲骨が前傾し、猫背や巻き肩が助長される」「肩の可動域が制限され、肩こりや首の張りに波及する」「鎖骨下を通る神経や血管(腕神経叢や鎖骨下動脈)を圧迫する」といった影響が起きることがあり、結果として、肩〜首〜頭部の筋肉が代償的に緊張します。

また「呼吸補助筋」としても働くため、ストレスや疲労で呼吸が浅くなっている方へのケアにも活用できます。

小胸筋の奥には、腕神経叢(わんしんけいそう)という神経の束や血管が通っており、筋肉が緊張し続けると神経圧迫による腕のしびれ感やだるさを感じる胸郭出口症候群を誘発します。

猫背や巻き肩が気になるお客様、呼吸が浅くなっている方、姿勢の乱れからくる肩こりに悩む方には、小胸筋を含めた胸部のケアでヘッドマッサージとの相乗効果を高めます。

16. 前鋸筋(ぜんきょきん)

- 特徴:肩甲骨の内側縁(前面)に付着。

- 作用:肩甲骨の外転・上方回旋・安定化。

前鋸筋は、第1〜第8・9肋骨から肩甲骨の内側縁(前側)に付着する筋肉で、脇の下から肩甲骨を包み込むように走行しています。

主な働きは、肩甲骨を前外側へ引く(外転)、肩甲骨の安定化、吸気時の肋骨の挙上(呼吸補助筋)です。

前鋸筋がこると浅い呼吸による自律神経の乱れや睡眠の質の低下、首・後頭部の重だるさを感じやすくなります。

肋骨と肩甲骨の間の深層にあるため直接ほぐすのが難しい筋肉ですが、肩甲骨はがしや肩甲骨のストレッチ、胸を開くストレッチでケアが可能です。

前鋸筋は、広背筋や小胸筋と筋膜的に繋がりが深く、アームライン(腕から背中にかけての筋膜連鎖)に属しています。

「肩甲骨はがしの天使の羽」が浮き出ない(肩甲骨が背中に張り付いて見える)方は、前鋸筋が弱くなっていることがあります。

呼吸筋のひとつでもあるため、緊張しすぎると浅い呼吸や息苦しさを感じやすくなることもあるためヘッドマッサージで安眠・快眠・爆睡を誘うには肩甲骨はがしを含む前鋸筋ケアのセットメニューがおすすめです。

17. 肩甲舌骨筋(けんこうぜっこつきん)

- 特徴:肩甲骨上縁→舌骨。下腹は中間腱〜肩甲骨付近。

- 作用:舌骨を引き下げ、嚥下・発声に関与。

肩甲舌骨筋は、肩甲骨の上縁(肩甲切痕付近)から舌骨(喉仏の下にある小さな骨)に向かって斜めに走る細長い筋肉です。

左右対称に存在し、頸部の深層筋として舌骨の位置を安定させるほか、嚥下や発声をサポートする役割があります。

特に猫背やストレートネックなどの不良姿勢によって舌骨周囲の筋肉が緊張すると、この肩甲舌骨筋にも負荷がかかり、首の前側や側面のつっぱり感・奥深いこり感・飲み込みにくさなどが現れることがあります。

また、この筋肉の緊張は顎や咽頭部、後頭部・側頭部の筋膜ラインにも影響を及ぼす可能性があり、呼吸の浅さ・頭の重だるさ・首の可動域の制限といった不調にもつながることがあります。

特に、顎の食いしばりが強い方やストレス傾向がある方には、喉まわりや首の前面の施術が非常に有効です。

舌骨は“浮いている骨”で、筋肉にのみ支えられているため、その安定は周囲の筋バランスに大きく左右されます。

バランスが崩れると、声の出しづらさ・喉の圧迫感・自律神経の乱れなどにつながることもあり、ヘッドマッサージや整体の施術中は、細やかな観察と配慮が重要です。

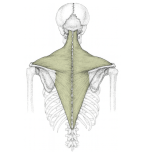

肩甲骨に付着する筋肉の位置関係

以下は肩甲骨に付着する筋肉の位置関係です。

施術する際の目安として覚えておきましょう。

肩甲骨前面(肋骨側)に付着する筋肉

- 小胸筋(pectoralis minor) 烏口突起に付着

- 前鋸筋(serratus anterior) 肩甲骨の内側縁(前面)に付着

- 烏口腕筋(coracobrachialis) 烏口突起から起始

- 上腕二頭筋短頭(biceps brachii short head) 烏口突起から起始

- 肩甲下筋(subscapularis) 肩甲骨前面の肩甲下窩に付着

肩甲骨後面に付着する筋肉

- 僧帽筋(trapezius) 肩甲棘や肩峰に停止

- 広背筋(latissimus dorsi) 下角に停止(稀に付着部が広がる)

- 大菱形筋(rhomboid major) 内側縁(肩甲棘下)に停止

- 小菱形筋(rhomboid minor) 内側縁(肩甲棘上部)に停止

- 肩甲挙筋(levator scapulae) 内側縁上部に停止

- 棘上筋(supraspinatus) 棘上窩に付着

- 棘下筋(infraspinatus) 棘下窩に付着

- 小円筋(teres minor) 外側縁上部に付着

- 大円筋(teres major) 外側縁下部に付着

- 三角筋(deltoid) 肩峰・肩甲棘に起始

- 上腕三頭筋長頭(triceps brachii long head) 関節下結節に起始

肩甲骨上方に付着する筋肉

- 肩甲舌骨筋(omohyoid) 上縁に起始

- 上腕二頭筋長頭(biceps brachii long head) 関節上結節に起始

- 胸鎖乳突筋(sternocleidomastoid) ※外側広頚筋膜を介して間接的に肩峰に付く場合もある

肩甲骨下方に付着する筋肉

- 広背筋(latissimus dorsi) ※前述

- 大円筋(teres major) ※前述

主に期待できる3つの相乗効果

肩甲骨へのアプローチとヘッドマッサージを組み合わせる「相乗効果メニュー」で主に期待できる3つの施術効果について、それぞれのポイントを詳しくご紹介します。

1つ目:「緊張型頭痛の緩和」

肩こりに伴って感じる頭の重だるさや後頭部の違和感は、多くの方が経験する不調のひとつです。

肩甲骨周辺には僧帽筋などの筋肉が広がっており、これらの筋緊張が後頭部にまで影響します。

肩甲骨の動きが良くなることで筋肉の柔軟性が高まり、肩や首、頭部の負担がやわらぐ可能性があります。

ヘッドマッサージのみのアプローチで緩和しにくい場合は、肩甲骨はがしを含む広い範囲でのケアが役立つケースもみられます。

2つ目:「呼吸を整えることへのサポート」

肩甲骨は胸郭の背面を覆うような構造をしており、肩甲骨まわりの筋肉が硬くなると胸郭の動きが制限され、呼吸が浅く感じられることがあります。

また、ヘッドマッサージのお客様に多い「セロトニン欠乏脳」の方は、抗重力筋が低下して猫背や巻き肩などの姿勢が習慣化しており、胸が圧迫され、十分に息を吸い込めない状態になりがちです。

整体ヘッドマッサージにより自律神経をサポートし、さらに肩甲骨まわりを緩めることで胸が自然と開きやすくなることで呼吸が深まる感覚を得られる場合があります。

施術の際は、肩甲骨の背面側だけでなく、大胸筋など前側(デコルテ)の筋肉の柔軟性にも注目するべきです。

3つ目:「睡眠をサポートする可能性」

肩甲骨周辺には褐色脂肪細胞と呼ばれる組織が多く存在し、体内の熱産生や深部体温の調整に関与しているといわれています。

人は深部体温が下がるタイミングで自然に眠気を感じやすくなるため、就寝前に肩甲骨まわりを動かしておくことで、入眠しやすい状態を整えやすくなることが期待されます。

そのような点からもヘッドマッサージとの相性は抜群ですが、褐色脂肪細胞への過度なアプローチはかえって交感神経を高めることもあるため、適度な施術が大切です。

肩甲骨はがし+ヘッドマッサージの相乗効果メニューを通じて、お客様の呼吸や姿勢、睡眠の質をサポートする意識を持つことで、より満足度の高いケアにつながるでしょう。

<参考にした記事>

サロンメニューに肩甲骨はがしを導入するメリット

ヘッドマッサージ専門店において「肩甲骨はがし」を導入することは、施術の質やお客様満足度を高める上で多くのメリットがあります。

肩甲骨まわりは僧帽筋や肩甲挙筋、菱形筋など、頭や首につながる筋肉の起始部が集まる重要なエリアです。

ここにしっかりアプローチすることで、血流やリンパの流れが促され、首・肩・後頭部の緊張が和らぎやすくなります。

緊張型頭痛や眼の疲れ、眠りが浅い方にも心身のリラクゼーションを深めるサポートになります。

また、現代人はスマートフォンやパソコンの使用時間が長く、猫背や巻き肩、肩甲骨の可動制限を感じる方が多い傾向にあります。

「肩甲骨はがし」という言葉は、そのような悩みに共感しやすく、メニュー名としても目を引く存在です。

「スッキリ感」や「軽くなった感じ」を求める方には特に好評です。

他店との差別化に

さらに、頭部中心の施術が主流であるヘッドマッサージ専門店において、体幹部である肩甲骨へのアプローチ(相乗効果メニュー)を加えることで、他店との差別化にも繋がります。

姿勢や肩まわり、呼吸のサポートなど、より幅広いニーズに応えることができるでしょう。

施術時間や組み合わせの自由度も高く「集中ケア」や「季節限定プラン」などの展開にも適しており、リピート率の向上にも繋がります。

まとめ|肩甲骨アプローチが広げるヘッドマッサージ専門店の可能性

本記事では【保存版】として「肩甲骨に付着する筋肉とその作用」について詳しく整理し、ヘッドマッサージ施術と肩甲骨アプローチの相乗効果をご紹介しました。

肩甲骨には首や肩、腕、背中など広範囲の筋肉が付着しており、それぞれの構造や機能を理解することで、より的確な施術が可能になります。

特に「頭が重い」「首や肩がつらい」「呼吸が浅い」といった現代人に多い悩みに対しては、肩甲骨アプローチを加えることで、姿勢の改善や自律神経の調整、深いリラクゼーションへとつながる可能性があります。

ヘッドマッサージ専門店にとって、肩甲骨まわりのケアは単なる“プラスα”ではなく、施術の質を高め【結果追求型ヘッドマッサージ】を実現する重要な要素です。

専門性の高い技術として導入することで、他店との差別化や顧客満足度の向上にも貢献します。

今後の施術やメニュー開発のヒントとして、ぜひ本記事をお役立てください。

作成日

2025年08月07日

おすすめの記事

・肩甲骨へのアプローチで期待できる3つの施術効果:ヘッドセラピストの必修科目

・【動画紹介】ヘッドセラピストなら知っておきたい「肩こりのプロセス」

・ヘッドマッサージ専門店が「肩もみ重点コース」を導入すべき理由

・なぜヘッドマッサージセラピストに肩もみの技術が必要なのか?

・お客様の「あともう少し」の要望にお答えできた。【肩もみマスター講座】

・星状神経節アプローチで自律神経調整、頭痛・首肩こりの根本的ケア

・【オンライン講座】腕からくる頭痛や肩こりに!セルフアームケア講座

・【動画紹介】ヘッドセラピストなら知っておきたい「筋膜の繋がり」

・肩こり頭痛(緊張型頭痛)へのアプローチ|ヘッドマッサージの勉強

・【動画紹介】ヘッドセラピストなら知っておきたい肩甲骨の役割

この記事の執筆者

江口征次

ドライヘッドスパ・ヘッドマッサージの専門家

Head Life(ヘッドライフ)代表

株式会社ヘッドクリック 代表取締役

頭ほぐし専門店atama代表

ヘッドスパ専門店atama代表

【商品】

・日本初、ヘッドマッサージ施術用枕の販売

・日本初、業務用ヘッドマッサージオイルの販売

【登録商標】

・頭ほぐし専門店atama 登録5576269

・頭ほぐし整体院 登録5977517

・骨相セラピー 登録5790990

ドライヘッドスパ・ヘッドマッサージの専門家として、2010年よりヘッドセラピスト養成講座を開始し、日本全国、海外からも受講がある人気ヘッドマッサージ資格講座を主催している。

【登録商標】

頭ほぐし専門店atama 登録5576269

頭ほぐし整体院 登録5977517

骨相セラピー 登録5790990

※当サイト(ヘッドライフ)内の内容は、一般的な情報とサイト関係者による経験をもとに作成しており、医療的アドバイスを提供するものではありません。健康に関する具体的なご相談については、専門の医療機関にご相談ください。また経済的な安定や増収増益、所得の増加を保証をする内容ではありません。施術の効果など民間療法、伝統療法などの伝承に基づく内容となり、一部エビデンスがない情報もあります。当サイトの情報を利用する場合は個人責任となります。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。

当サイトの掲載内容のすべては、株式会社ヘッドクリック代表取締役・一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会理事長の江口征次が監修しています。